Actualités

100 ans au coeur de la santé

N°617 Mars - Avril 2024

1939-1945 : L’activité de soins devient la mission prioritaire de l’hôpital

Le 10 juillet 1940, la IIIe République prend fin, avec l’attribution des pleins pouvoirs au maréchal Pétain et le début du gouvernement de Vichy. Mobilisation générale, répression politique, mesures raciales impactent fortement le fonctionnement des hôpitaux et suppriment toute expression démocratique. Cette période sinistre voit tout de même l’entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1941, fixant les nouvelles instances de l’hôpital, et s’achève, au lendemain de la guerre, sur les débuts de notre système de protection sociale et de solidarité actuel.

15/04/24

Une sombre période

La déclaration de guerre en septembre 1939 et la mobilisation générale qu’elle engendre affectent naturellement aussi le personnel hospitalier : corps médical, soignants, étudiants en médecine, tous les hommes mobilisables sont concernés. Les tragiques événements de mai 1940, qui se terminent par la capitulation de la France et la signature de l’armistice, marquent le début d’une période sombre pour le fonctionnement des hôpitaux dont les effectifs se réduisent drastiquement, d’autant plus qu’aux morts au combat, il faut ajouter les prisonniers de guerre. Les mesures raciales prises par le gouvernement de Vichy aggravent encore la situation (loi du 17 juillet 1940, statut des juifs du 3 octobre 1940 pour citer les plus connues).

Sont également écartés des emplois publics les communistes et les syndicalistes (CGT), surtout après le déclenchement de l’opération Barbarossa par laquelle l’Allemagne ouvre le front de l’Est contre son alliée d’hier, l’URSS. Pour compléter le tableau, la loi du 11 octobre 1940 relative au travail féminin interdit l’embauche de femmes mariées, afin de lutter contre le chômage… La résistance s’organise aussi à l’hôpital, entraînant son lot d’exécutions, déportations, emprisonnements. Corentin Celton, fusillé par les nazis le 29 décembre 1943 au Mont-Valérien, incarne ce mouvement de lutte.

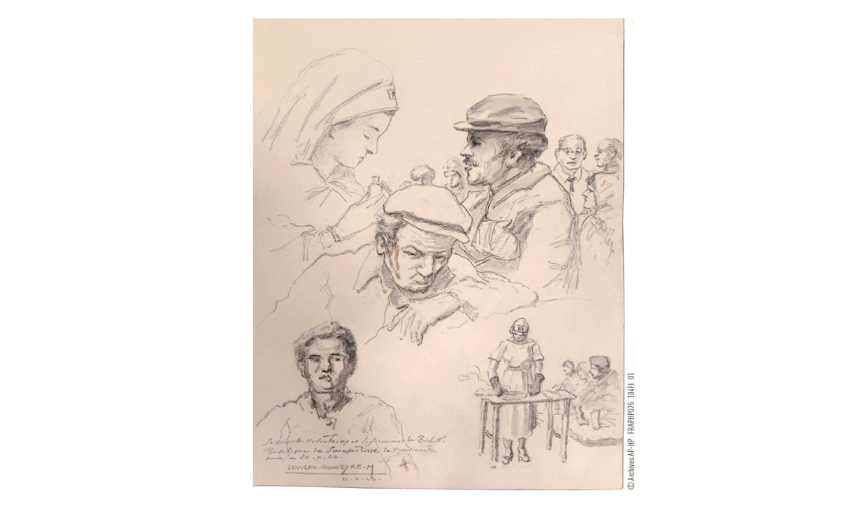

À Paris, la situation s’avère particulièrement difficile à gérer : l’occupant réquisitionne plusieurs hôpitaux pour ses propres besoins, transforme l’hôpital Rothschild en établissement-prison pour les juifs (qu’on y soigne avant de les envoyer dans les camps d’extermination…), contraignant l’Assistance publique à réquisitionner à son tour des cliniques ou fondations privées (clinique Boileau dans le 16e arrondissement, fondation Foch à Suresnes) pour assurer tant bien que mal sa mission de soin. Les bombardements alliés engendrent de graves dommages aux bâtiments : l’hôpital Ambroise-Paré, à Boulogne, est détruit en mars 1942 ; en août 1944, l’hôpital Bichat est lourdement touché par les bombes allemandes, faisant plusieurs morts parmi le personnel. Un an plus tard, il reçoit les déportés rentrés des camps de concentration. Le peintre Marcel Eugène Louveau-Rouveyre (1881-1950) a laissé une douzaine de dessins rendant compte de cette période funeste.

Dessin de Marcel Eugène Louveau-Rouveyre (1881-1950), 21 avril 1944

Article libre d'accès sous réserve de création d'un compte

Envie de lire plus de contenu ?

Créez un compte gratuitement pour accéder à l'ensemble des articles libres d’accès.