Actualités

Cinq questions à

N°614 Septembre - Octobre 2023

Cinq questions au Dr Sylvie Péron

Dr Sylvie P.ron

Psychiatre au CH Henri-Laborit de Poitiers (Vienne)

Présidente du groupe de travail FHF sur la psychiatrie

16/10/23

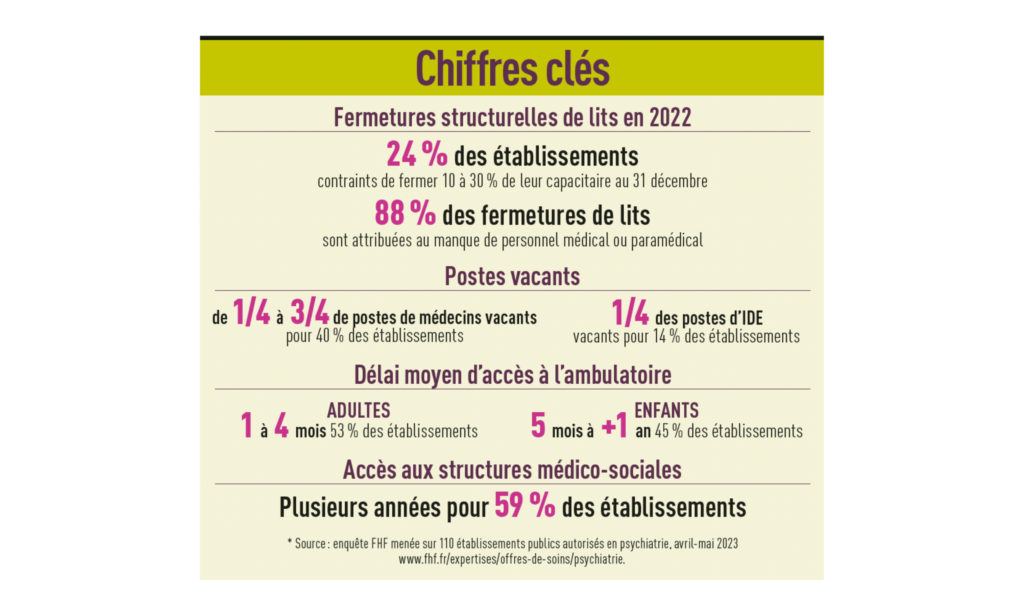

L’enquête réalisée par la FHF entre avril et mai 2023 (lire encadré) révèle une situation de la psychiatrie publique extrêmement préoccupante en France, avec une dégradation forte depuis la pandémie de Covid-19. Quels sont, selon vous, les principaux éléments à l’origine des difficultés auxquelles font face les établissements aujourd’hui ?

La dégradation de la situation de la psychiatrie hospitalière en France ne date pas d’hier. En 2018, la situation était déjà très tendue, mais elle a atteint aujourd’hui un point de rupture, avec des financements bloqués depuis déjà une quinzaine d’années (évolution deux fois moins rapide du financement de la psychiatrie publique par rapport à l’évolution de l’Ondam entre 2008 et 20181). les mesures portées par la feuille de route gouvernementale de 2018 et les Assises de 20212 portaient sur la santé mentale, et peu sur la psychiatrie hospitalière. Les difficultés d’application des mesures d’isolement et de contentions adoptées dans la LFSS de 2021, les sujétions liées à la permanence des soins et les contraintes administratives de plus en plus fortes, de plus non financées, ont fait fuir de nombreux collègues vers le libéral.

Par ailleurs, nous sommes dans une période de départs massifs à la retraite des psychiatres du fait de la pyramide des âges. Dans ce contexte déjà difficile, la crise sanitaire a été un choc pour tous les établissements. Désorganisation, absence d’accompagnement et surcroît de demandes de prises en charge depuis la crise, couplés à des mesures totalement insuffisantes, ont été sources de beaucoup de stress dans les équipes et de soins dégradés pour les patients.

Le manque de personnel médical et paramédical est identifié comme étant le facteur principal de 9 fermetures de lits sur 10. Comment faire pour renforcer l’attractivité des métiers en psychiatrie ?

Aujourd’hui, nous manquons de psychiatres et d’infirmiers. La psychiatrie est une spécialité méconnue et fait partie de celles qui sont les moins choisies par les futurs médecins. Il y a encore trop peu de cours, trop peu de stages. Pourtant il s’agit d’une spécialité très riche, dont les soins s’appuient sur la relation établie avec le patient et sur de nombreux échanges au sein des équipes. Mais pour avoir le temps d’être proches des patients, il faudrait qu’infirmiers comme psychiatres soient plus nombreux, mieux rémunérés, mieux formés. En particulier, la formation des infirmiers nécessiterait d’être renforcée en doublant le nombre d’heures en psychiatrie et en augmentant le nombre de stages en établissement, car ces derniers sont démunis pour travailler en psychiatrie à la sortie de leurs études.

Quant aux infirmiers en pratique avancée (IPA), dont il est attendu qu’ils secondent les médecins pour certaines tâches, il faudrait augmenter fortement leur nombre et harmoniser leur formation au sein des universités. Il faut également aménager l’organisation de cette dernière pour être en adéquation avec les contraintes personnelles des professionnels et celles des établissements et, là encore, pour que la rémunération des IPA soit plus attractive. Par ailleurs, l’intégration des psychologues dans l’organisation des entretiens d’évaluation en première intention, en coordination avec le psychiatre et l’équipe, pourrait permettre, d’une part, de raccourcir les délais d’accès à la prise en charge, d’autre part de fluidifier le parcours des patients en amont et en aval de celle-ci. Des équipes dynamiques, des établissements ayant une offre de soins diversifiée attirent le personnel soignant mais, malgré tout, il faut être suffisamment nombreux.

L’enquête met en évidence des situations variables selon les départements et les établissements. Comment expliquer de telles différences territoriales ? Quelles solutions locales peuvent être envisagées pour remédier aux situations les plus critiques ?

Les déserts médicaux et les inégalités territoriales touchent toutes les spécialités. des solutions peuvent être trouvées dans les territoires : selon les régions, les agences régionales de santé (ARS) se sont emparées du sujet de façon inégale. Leur rôle pourrait être de cartographier les établissements déjà en difficulté et d’anticiper ceux qui vont l’être. Mettre les acteurs du soin autour de la table pour faire des propositions adaptées à chaque territoire, s’appuyer sur les partenaires participants aux projets territoriaux de santé mentaux (PTSM) mis en place depuis 2020, inciter les médecins traitants et les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) à se coordonner avec nos équipes de secteur permettraient en particulier d’éviter la saturation des centres médico-psychologiques (CMP). Certains territoires ont trouvé des solutions, potentiellement pertinentes ailleurs, mais l’ensemble doit rester cohérent et répondre au mieux aux attentes des usagers.

Les délais d’attente pour accéder à une prise en charge en hospitalisation et en ambulatoire se sont allongés, pouvant atteindre plus d’un an en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. Vers quelles structures les patients peuventils se tourner dans cette situation ?

Il faut rappeler que la quasi-intégralité des patients de psychiatrie est suivie en ambulatoire : 80 % des adultes et 90 à 95 % des enfants sont accueillis en CMP, hôpital de jour, en centres d’accueil thérapeutiques à temps partiel (CATTP) ou suivis à leur domicile. Là encore, une meilleure collaboration avec les médecins traitants, psychiatres et psychologues de ville, infirmiers libéraux est nécessaire. Nous tentons de l’organiser, de façon inégale selon les endroits, mais nous ne sommes plus assez nombreux pour le faire. L’organisation sectorielle assure la proximité, l’accessibilité et la continuité des soins. les résultats de l’enquête de la FHF montrent que les acteurs du soin n’ont pas envie d’y renoncer, mais cette organisation est exigeante en moyens humains. Dans de nombreux territoires, notamment ruraux, la psychiatrie de secteur est la seule réponse.

La FHF demande la mise en place d’un « plan d’urgence pour la psychiatrie ». Quelles sont les principales mesures à mettre en oeuvre au niveau national et dans les territoires ?

Trois aspects doivent être traités en urgence : l’attractivité des métiers en psychiatrie, le soutien des établissements en difficulté et le financement des mesures. Le plan d’urgence de la psychiatrie devra se structurer autour de ces axes stratégiques. Nous sommes conscients que les effets ne pourront pas être tous immédiats. À très court terme, il faudrait recruter plus de personnel, repenser la coordination des équipes, faire connaître la spécialité auprès des étudiants en médecine, des infirmiers et du grand public, mieux répartir la charge de la permanence des soins, identifier les établissements en difficulté et libérer du temps pour les soignants. Il faudrait également augmenter très significativement l’Ondam psychiatrie pour accompagner la réforme du financement en cours et moderniser nos établissements.

Concernant la lourdeur administrative générée par le suivi des mesures d’isolement et de contention, un dialogue transversal avec les ministères chargés de ces dossiers s’impose. Réduire ces mesures avec un infirmier ou deux pour quinze patients est aujourd’hui impossible, les patients en crise auraient besoin d’un accompagnement individualisé de tous les instants, de locaux adaptés et sécurisants et d’espaces d’apaisement. Sur tous ces sujets, une réponse forte de la part des pouvoirs publics est nécessaire, afin d’identifier les moyens politiques et financiers à mettre en oeuvre pour aller de l’avant et pouvoir répondre à la demande de soins des patients qui en ont besoin.

La FHF a reconstitué un groupe de travail dont sont membres des psychiatres, pédopsychiatres, directeurs, usagers, associations, membres du conseil d’administration de la FHF…, représentant tous les établissements (CHU, CH, CHS). Son travail est en cours et permettra d’apporter des propositions concrètes d’amélioration en psychiatrie.